●贅沢日本車ベスト5。 ― 2014年05月11日 10:20

ツイート

またちょっと車の話題、書いてみようかな。

「贅沢日本車ランキング ベスト5」

わたしが思うやつ、です。

「贅沢」ってどういうことかっていう基準、

結構あいまいだと思います。

・乗り心地がいいと贅沢?

・高価だと贅沢?

・でっかくて、えらそうだと贅沢?

いろいろあると思います。

わたしが思う贅沢車は、

(結果的に)採算度外視で、過剰な技術が詰め込まれた車

です。

どういうことか、といいますと。

例えば、エンジンを新設計・開発して、

製造設備を整えたりするのにかかるコスト、

「2桁億後半」だ、っていいます。

かかったコストを回収するためには、

出来る限り大量生産した方がいい。

だから、同じエンジンを複数の車種で、

必要があればちょっとずつ調整して

性能を変えながら、使いまわすんです。

また、他エンジンと主な部品を共有して

コストダウンを図る「モジュラー技術」というのも

近年、飛躍的に進歩した手法です。

このモジュラー化、いまやメーカーの垣根さえも越えて

技術・部品が共有されてたりもします。

そんなひたむきな努力をしてるのに、

ごく稀に、ただ一車種のためだけに

エンジン作ったり、トランスミッション作ったり。

そんなことするんですよね。

生産台数が少ない、ほぼ手作業なメーカーであれば、

当然のことなんだろうと思います。

でも、なぜか有名な大量生産メーカーが、

何かに取り憑かれたように開発することがあるんです。

しかもわたしが思うに、そういう突拍子もないことするの

日本のメーカーに多い気がするんです。

いつも真面目だから、たまに爆発するんですかね?

(結果的に)採算度外視で、過剰な技術が詰め込まれた車

そんな車を「贅沢車」と仮定して、

今回は、「贅沢日本車 ベスト5」をお送りします。

ちなみに、わたしクラシックな車も好きなのですが、

今回のランキングからは、除外させて頂きます。

というのは、車そのものが贅沢品だった頃を

懐古するのは、ちょっと今回の趣旨と違うかな、と。

車が一般に普及してもなお、この車は贅沢だ、と

思えるものを選びたいと思います。

あとこの話題、ちょっと時間がかかりそうなので、

複数日に分けてお伝えすることになると思います。

ベスト5全てを発表し終わるまでは

毎日書きますので、どうぞお楽しみに。

(~まずは「第5位」へ)

●贅沢日本車ベスト5。へ

●贅沢日本車「第5位」へ

●贅沢日本車「第4位」へ

●贅沢日本車「第3位」へ

●贅沢日本車「第2位」へ

●贅沢日本車「第1位」へ

●贅沢日本車「まとめ」へ

ツイート

またちょっと車の話題、書いてみようかな。

「贅沢日本車ランキング ベスト5」

わたしが思うやつ、です。

「贅沢」ってどういうことかっていう基準、

結構あいまいだと思います。

・乗り心地がいいと贅沢?

・高価だと贅沢?

・でっかくて、えらそうだと贅沢?

いろいろあると思います。

わたしが思う贅沢車は、

(結果的に)採算度外視で、過剰な技術が詰め込まれた車

です。

どういうことか、といいますと。

例えば、エンジンを新設計・開発して、

製造設備を整えたりするのにかかるコスト、

「2桁億後半」だ、っていいます。

かかったコストを回収するためには、

出来る限り大量生産した方がいい。

だから、同じエンジンを複数の車種で、

必要があればちょっとずつ調整して

性能を変えながら、使いまわすんです。

また、他エンジンと主な部品を共有して

コストダウンを図る「モジュラー技術」というのも

近年、飛躍的に進歩した手法です。

このモジュラー化、いまやメーカーの垣根さえも越えて

技術・部品が共有されてたりもします。

そんなひたむきな努力をしてるのに、

ごく稀に、ただ一車種のためだけに

エンジン作ったり、トランスミッション作ったり。

そんなことするんですよね。

生産台数が少ない、ほぼ手作業なメーカーであれば、

当然のことなんだろうと思います。

でも、なぜか有名な大量生産メーカーが、

何かに取り憑かれたように開発することがあるんです。

しかもわたしが思うに、そういう突拍子もないことするの

日本のメーカーに多い気がするんです。

いつも真面目だから、たまに爆発するんですかね?

(結果的に)採算度外視で、過剰な技術が詰め込まれた車

そんな車を「贅沢車」と仮定して、

今回は、「贅沢日本車 ベスト5」をお送りします。

ちなみに、わたしクラシックな車も好きなのですが、

今回のランキングからは、除外させて頂きます。

というのは、車そのものが贅沢品だった頃を

懐古するのは、ちょっと今回の趣旨と違うかな、と。

車が一般に普及してもなお、この車は贅沢だ、と

思えるものを選びたいと思います。

あとこの話題、ちょっと時間がかかりそうなので、

複数日に分けてお伝えすることになると思います。

ベスト5全てを発表し終わるまでは

毎日書きますので、どうぞお楽しみに。

(~まずは「第5位」へ)

●贅沢日本車ベスト5。へ

●贅沢日本車「第5位」へ

●贅沢日本車「第4位」へ

●贅沢日本車「第3位」へ

●贅沢日本車「第2位」へ

●贅沢日本車「第1位」へ

●贅沢日本車「まとめ」へ

ツイート

●贅沢日本車「第5位」 ― 2014年05月11日 13:52

ツイート

※このランキングの基準・趣旨は、

記事 「●贅沢日本車ベスト5。」 でご確認ください。

--------------------------------------------------

ということで、贅沢日本車ベスト5、第5位は、

日産 フェアレディZ(Z32)

です。

フェアレディZは、今でも売っている車です。

今のは6代目。

今回選んだ「Z32」と呼ばれるモデルは、

4代目のモデルです。

このモデル、何がすごかったかって言うと。

まずエンジン。

基本部分は、既にあったV6エンジンの流用ですが

性能向上のために、ツインターボを搭載した上

左右独立した吸排気となっていました。

主要部品も専用設計のものに変更して、

国産初の280馬力を達成。

これ以上馬力は必要ない、ってことで

当時「280馬力規制」なんてのが出来ました。

そして、トランスミッション。

スポーツカーは、前後重量配分が重視されます。

前と後ろで50:50。素性のいい車は、素直に走ります。

Z32は、50:50の重量配分と、デザイナーが描いた

低いボンネットラインを実現するために、

出来る限り、エンジンを奥に押し込む必要がありました。

でも、エンジンを奥に押し込むと、トランスミッションも

一緒に押し込まれて、人が乗る場所を圧迫してしまう。

さらに、ギアからのノイズや振動が伝わりやすくなる。

なのでZ32では、エンジン押し込んだ分を、前後長の

短いトランスミッションを専用開発することで補完、

デザイン・運動性能・居住性のバランスを取ったんです。

さらに驚くのは、2人乗りと4人乗りがあること。

ポルシェとかアストンマーティンとか、名だたる

スポーツカーでも、同一車種で2人乗りと4人乗りが

選べる車、あるんです。

でもこういう車は、4人乗れるように作った車から、

単純に後部座席を取っ払って、代わりに平らな

荷室を付けただけなんです。

でも、Z32はそうじゃないんです。

2人乗りと4人乗りで、ホイールベース

(前輪軸から後輪軸までの距離)が違うんです。

2人乗りは、より小回りが利くように短く。

4人乗りは、後部座席に無理なく座れるように長く。

そんな、基本設計にかかわる部分を変えています。

そして、それでも見た目に大きな差が出ないように

外観は、きわめて巧妙にデザインされているんです。

一目で見分けるとしたら、給油口の位置。

2人乗りは後輪より前、4人乗りは後輪より後ろ。

この違いは、重量配分の適正化と、居住スペース確保のため

燃料タンクの位置さえ変えているからなんです。

設計されたのがバブル真っ只中だったのが、

贅沢さにさらに拍車をかけたのかもしれません。

でも残念なことに、その後バブルが崩壊、

あまり売れなくなったために、ほとんど改良が

行われることもないまま、10年近くほったらかし。

そのまま、フェアレディの名前とともに、

一度消えてしまったんですよね。

(~「第4位」に続く)

●贅沢日本車ベスト5。へ

●贅沢日本車「第5位」へ

●贅沢日本車「第4位」へ

●贅沢日本車「第3位」へ

●贅沢日本車「第2位」へ

●贅沢日本車「第1位」へ

●贅沢日本車「まとめ」へ

ツイート

※このランキングの基準・趣旨は、

記事 「●贅沢日本車ベスト5。」 でご確認ください。

--------------------------------------------------

ということで、贅沢日本車ベスト5、第5位は、

日産 フェアレディZ(Z32)

です。

フェアレディZは、今でも売っている車です。

今のは6代目。

今回選んだ「Z32」と呼ばれるモデルは、

4代目のモデルです。

このモデル、何がすごかったかって言うと。

まずエンジン。

基本部分は、既にあったV6エンジンの流用ですが

性能向上のために、ツインターボを搭載した上

左右独立した吸排気となっていました。

主要部品も専用設計のものに変更して、

国産初の280馬力を達成。

これ以上馬力は必要ない、ってことで

当時「280馬力規制」なんてのが出来ました。

そして、トランスミッション。

スポーツカーは、前後重量配分が重視されます。

前と後ろで50:50。素性のいい車は、素直に走ります。

Z32は、50:50の重量配分と、デザイナーが描いた

低いボンネットラインを実現するために、

出来る限り、エンジンを奥に押し込む必要がありました。

でも、エンジンを奥に押し込むと、トランスミッションも

一緒に押し込まれて、人が乗る場所を圧迫してしまう。

さらに、ギアからのノイズや振動が伝わりやすくなる。

なのでZ32では、エンジン押し込んだ分を、前後長の

短いトランスミッションを専用開発することで補完、

デザイン・運動性能・居住性のバランスを取ったんです。

さらに驚くのは、2人乗りと4人乗りがあること。

ポルシェとかアストンマーティンとか、名だたる

スポーツカーでも、同一車種で2人乗りと4人乗りが

選べる車、あるんです。

でもこういう車は、4人乗れるように作った車から、

単純に後部座席を取っ払って、代わりに平らな

荷室を付けただけなんです。

でも、Z32はそうじゃないんです。

2人乗りと4人乗りで、ホイールベース

(前輪軸から後輪軸までの距離)が違うんです。

2人乗りは、より小回りが利くように短く。

4人乗りは、後部座席に無理なく座れるように長く。

そんな、基本設計にかかわる部分を変えています。

そして、それでも見た目に大きな差が出ないように

外観は、きわめて巧妙にデザインされているんです。

一目で見分けるとしたら、給油口の位置。

2人乗りは後輪より前、4人乗りは後輪より後ろ。

この違いは、重量配分の適正化と、居住スペース確保のため

燃料タンクの位置さえ変えているからなんです。

設計されたのがバブル真っ只中だったのが、

贅沢さにさらに拍車をかけたのかもしれません。

でも残念なことに、その後バブルが崩壊、

あまり売れなくなったために、ほとんど改良が

行われることもないまま、10年近くほったらかし。

そのまま、フェアレディの名前とともに、

一度消えてしまったんですよね。

(~「第4位」に続く)

●贅沢日本車ベスト5。へ

●贅沢日本車「第5位」へ

●贅沢日本車「第4位」へ

●贅沢日本車「第3位」へ

●贅沢日本車「第2位」へ

●贅沢日本車「第1位」へ

●贅沢日本車「まとめ」へ

ツイート

●楽しい器たち。 ― 2014年05月11日 15:05

ツイート

そういえば、ホームページの趣味欄に

「楽器」って書いてたんだった。

なのでご紹介します。

画像左の「リコーダー」は、小さいのから

ソプラニーノ・ソプラノ・アルト。

ソプラノは小学校、アルトは中学校で使ってたものです。

金色のが「ソプラニーノサックス」。

ヤナギサワ製。日本じゃここしか作ってません。

銀色のが「フルート」。

20年以上前の、ヤマハの入門モデルです。

水色のが「オカリナ」。土で出来てるんです。

「ポー」って、柔らかな音がします。

で、一番下のがヤマハの「WX5」

電子サックス、みたいな楽器です。

この中で、うちで吹けるのは「WX5」だけ。

住宅街なので、他のは音が大きすぎて。

「WX5」は、電子楽器だからボリューム調整できますし。

本物のサックスやクラリネットには「リード」っていう

竹ベラみたいのが付いてて、これの噛み具合で

音の高低をコントロールするんですけど、

この「WX5」は電子楽器なのに、「リード」に

相当する部品が付いてて、同じように噛み具合で

音の高低をコントロールできるんです。

また、別に「VL70」っていう機械があって、

この機械を介すことによって、色々な音色が出せたり、

息の強弱で、音の強弱を表現できるようになります。

機能は充実、プロの演奏会でも利用されてます。

でも、なんとなく大げさすぎる気がするんです。

…というのも。

ご存知の方、いらっしゃるかも知れませんが、

昔、カシオから「デジタルホーン」っていう

サックスを模した電子楽器が販売されてたんです。

わたしも持ってたんですけど、これがすごく良かった。

手軽で、すぐ吹ける。単三電池入れるだけ。

中学校のときに買って、10年以上使いました。

でも、使いすぎて基盤が壊れちゃってね、

修理依頼したら、もう生産終了してて部品がない、って。

それで、なくなく処分したんですよ。

「WX5」は、その代わりに買ったものなんです。

その頃はもう就職していたから、少しくらい本格的なものを

手に入れたっていいじゃないか、と思って購入したんです。

そして予想通り、機能・音・吹奏感、全てに満足できたんです。

でも、なんとなくデジタルホーンが懐かしくなってしまう。

楽器って、持っててもあまり吹けないんですよね。

上の方にも書きましたけど、日本では住宅事情が許さない。

吹きたくなったら、スタジオ借りたり、

それなりに準備しなくちゃいけない。

その手続きやら、費用やらを考えると、

だんだん、距離が離れていくんですよね。

目の前にあるのに。

実際の距離と、心理的な距離が

いつでも一致してた楽器は、デジタルホーンだけ。

あんな楽しい楽器はなかった。

今でも欲しいです。

●楽しい器たち。へ

●楽器の買い方。へ

ツイート

そういえば、ホームページの趣味欄に

「楽器」って書いてたんだった。

なのでご紹介します。

画像左の「リコーダー」は、小さいのから

ソプラニーノ・ソプラノ・アルト。

ソプラノは小学校、アルトは中学校で使ってたものです。

金色のが「ソプラニーノサックス」。

ヤナギサワ製。日本じゃここしか作ってません。

銀色のが「フルート」。

20年以上前の、ヤマハの入門モデルです。

水色のが「オカリナ」。土で出来てるんです。

「ポー」って、柔らかな音がします。

で、一番下のがヤマハの「WX5」

電子サックス、みたいな楽器です。

この中で、うちで吹けるのは「WX5」だけ。

住宅街なので、他のは音が大きすぎて。

「WX5」は、電子楽器だからボリューム調整できますし。

本物のサックスやクラリネットには「リード」っていう

竹ベラみたいのが付いてて、これの噛み具合で

音の高低をコントロールするんですけど、

この「WX5」は電子楽器なのに、「リード」に

相当する部品が付いてて、同じように噛み具合で

音の高低をコントロールできるんです。

また、別に「VL70」っていう機械があって、

この機械を介すことによって、色々な音色が出せたり、

息の強弱で、音の強弱を表現できるようになります。

機能は充実、プロの演奏会でも利用されてます。

でも、なんとなく大げさすぎる気がするんです。

…というのも。

ご存知の方、いらっしゃるかも知れませんが、

昔、カシオから「デジタルホーン」っていう

サックスを模した電子楽器が販売されてたんです。

わたしも持ってたんですけど、これがすごく良かった。

手軽で、すぐ吹ける。単三電池入れるだけ。

中学校のときに買って、10年以上使いました。

でも、使いすぎて基盤が壊れちゃってね、

修理依頼したら、もう生産終了してて部品がない、って。

それで、なくなく処分したんですよ。

「WX5」は、その代わりに買ったものなんです。

その頃はもう就職していたから、少しくらい本格的なものを

手に入れたっていいじゃないか、と思って購入したんです。

そして予想通り、機能・音・吹奏感、全てに満足できたんです。

でも、なんとなくデジタルホーンが懐かしくなってしまう。

楽器って、持っててもあまり吹けないんですよね。

上の方にも書きましたけど、日本では住宅事情が許さない。

吹きたくなったら、スタジオ借りたり、

それなりに準備しなくちゃいけない。

その手続きやら、費用やらを考えると、

だんだん、距離が離れていくんですよね。

目の前にあるのに。

実際の距離と、心理的な距離が

いつでも一致してた楽器は、デジタルホーンだけ。

あんな楽しい楽器はなかった。

今でも欲しいです。

●楽しい器たち。へ

●楽器の買い方。へ

ツイート

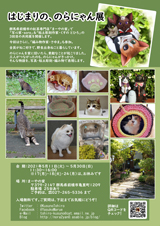

●のらにゃんくろおひさ。 ― 2014年05月11日 19:17

ツイート

ひさしぶりに、のらにゃんくろです。

貫禄があって、強そうで、カッコイイです。

メスですけど。

のらにゃんしろくろは、結構ブログに出てくるのに、

比べて、のらにゃんくろは登場回数が少ないです。

これ、なぜかというと、

のらにゃんくろ、良く出かけるんですよ。

一緒に暮らし始めたとき、すでに野良経験が

1年を超えていたので、今でも出かけ気味なんです。

のらにゃんしろくろは、生まれて3ヶ月、

離乳のタイミングと、ほぼ同時で家に入れたので、

自然と家に居るようになりました。

なので、のら2ゃんの写真を撮ろうと思ったときは、

そばに居る、のらにゃんしろくろになることが多いんです。

ひいきはしてないけど、違いは出ますね。

のら2ゃんには、いろんな違いがあるけれど、

両方かわいいです。

ツイート

ひさしぶりに、のらにゃんくろです。

貫禄があって、強そうで、カッコイイです。

メスですけど。

のらにゃんしろくろは、結構ブログに出てくるのに、

比べて、のらにゃんくろは登場回数が少ないです。

これ、なぜかというと、

のらにゃんくろ、良く出かけるんですよ。

一緒に暮らし始めたとき、すでに野良経験が

1年を超えていたので、今でも出かけ気味なんです。

のらにゃんしろくろは、生まれて3ヶ月、

離乳のタイミングと、ほぼ同時で家に入れたので、

自然と家に居るようになりました。

なので、のら2ゃんの写真を撮ろうと思ったときは、

そばに居る、のらにゃんしろくろになることが多いんです。

ひいきはしてないけど、違いは出ますね。

のら2ゃんには、いろんな違いがあるけれど、

両方かわいいです。

ツイート

最近のコメント